|

Rallye „Spurensuche Verbrechen der Wirtschaft 1933-1945“ Ein Projekt der VVN/BdA NRW |

|

08.07.2016 Thyssen im Nationalsozialismus Der Konzern als Profiteur von Zwangsarbeit STAHLWERK Die Rolle des Konzerns und der Familie Thyssen im Nationalsozialismus ist sehr vielschichtig. Hier soll es um zwei Aspekte gehen, erstens um die Rolle Fritz Thyssen als Unterstützer der NSDAP und zweitens um die Zwangsarbeit im Thyssen Konzern. Bereits 1923, also mit dem ersten größeren Bekanntwerden Adolf Hitlers, unterstützte Fritz Thyssen die Nationalsozialisten. Thyssen spendete erstmals Geld für die NSDAP. Auch in den folgenden Jahren unterstütze er, trotz Mitgliedschaft in der Deutsch-Nationalen Volkspartei (DNVP), die Nazis. So half er ihnen zum Beispiel bei der Finanzierung des »Braunen Hauses«, der Münchener NSDAP-Zentrale. 1931 trat Thyssen dann in die NSDAP ein und forcierte die Gründung der »Harzburger Front«, eines Bündnisses aus rechten Parteien und Gruppierungen, das die Weimarer Republik zum Fall bringen wollte. Auch für die Arbeiter in den Thyssen-Werken wurde die Unterstützung der NSDAP durch ihren Chef spürbar. In der August-Thyssen-Hütte in Hamborn konnte die NSDAP ein Büro einrichten, um von dort aus Wahlkampf bei den Thyssen-Arbeitern zu machen. 1932 gehörte Fritz Thyssen zu Hitlers Zuhörern bei dessen berühmter Rede vor dem Industrie-Club Düsseldorf. In der Rede beruhigte Hitler die versammelte Industriellen-Elite, dass ihre Vermögen unangetastet blieben und legte seine Weltanschauung dar. Nach dem Auftritt flössen der NSDAP Spenden in großer Höhe zu. Als die NSDAP die Regierungsgewalt in Deutschland übernommen hatte, stieg Fritz Thyssen politisch weiter auf. 1933 wurde er zum preußischen Staatsrat auf Lebenszeit ernannt und erhielt ein Mandat für die NSDAP im Reichstag. In wirtschaftlichen Fragen war Fritz Thyssen ein gefragter Mann, er gehörte verschiedenen wirtschaftspolitischen Instituten an, und genoss innerhalb der NSDAP eine gewisse Autorität.

In den Jahren 1938 und 1939 folgte ein Bruch Thyssens mit dem NS-Regime. Erst kritisierte er die Pogromnacht vom 9. November 1938, dann stellte er sich gegen den Angriffskrieg auf Polen am 1. September 1939. Seine Ablehnung des Krieges begründete Fritz Thyssen wirtschaftlich, er sah Deutschland in Gefahr von Rohstoffen aus Russland abhängig zu werden. Unmittelbar nach Kriegsbeginn floh Thyssen über die Schweiz nach Frankreich. Dort verfasste er gemeinsam mit einem Journalisten das Buch »I paid Hitler«, welches 1941 ohne Thyssens Zustimmung veröffentlicht wurde. Nach dem Krieg distanzierte er sich von dem Buch, da es ihn als Unterstützer der NSDAP belastete. Ende des Jahres 1940 wurde Fritz Thyssen aus Frankreich nach Deutschland ausgeliefert. Bis zum Kriegsende war er in mehreren Konzentrationslagern, in sogenannter »Ehrenhaft«, eingesperrt. Nach Kriegsende wurde Thyssen 1948 bei seiner Entnazifizierung als »minderbelastet« eingestuft. Fritz Thyssen zog zu seiner Tochter nach Argentinien und starb 1951 an einem Herzinfarkt. Ungeachtet der widersprüchlichen Rolle Fritz Thyssens in der Zeit des Nationalsozialismus liefen die Unternehmen des Konzerns auch in der Zeit des Kriegs auf Hochtouren. Die deutsche Industrie, und somit auch der Thyssen-Konzern, hatten allerdings ein Problem. Mit Fortschreiten des Krieges fehlten ihnen die Arbeiter, da diese ihren Dienst in der Wehrmacht ableisteten. Schon 1942 fehlten den Unternehmen in Duisburg fast 30 Prozent ihrer bisherigen Facharbeiter. Die Lösung des Arbeitskräftemangels lag für das NS-Regime im Einsatz von Zwangsarbeitern. Diese wurden damals als »Fremdarbeiter« oder »Ostarbeiter« bezeichnet, da Sie größtenteils aus Polen oder der Sowjetunion kamen. Die Zwangsarbeiter wurden aus ihren Herkunftsländern nach Deutschland transportiert, und hier in größeren Lagern den Stammlagern untergebracht. Deutsche Unternehmen konnten dann über die Arbeitsämter »Fremdarbeiter« anfordern. Am Ort ihres Arbeitseinsatzes angekommen wurden die Zwangsarbeiter dann in sogenannten »Ausländerlagern« untergebracht. Größere Unternehmen hatten eigene Lager, so gab es auf den Werksgeländen von Thyssen in Duisburg ganze 22 »Ausländerlager«. Für ganz Duisburg ist eine Zahl von deutlich über 100 Lagern überliefert, und 1944 sollen ca. 30.000 »Fremdarbeiter« in Duisburg eingesetzt worden sein. Die Lager in denen die Arbeiter untergebracht waren ähnelten den Konzentrationslagern. Die Ausstattung mit Betten und sanitären Anlagen war miserabel, und die Lager waren von Stacheldrahtzäunen oder hohen Mauern umgegeben. Außerdem waren die Gefangenen der Willkür von bewaffneten Wachen ausgeliefert, die immer wieder Gefangene ermordeten. In der Industrie wurden die Zwangsarbeiter für die schwersten und dreckigsten Arbeiten eingesetzt, was oftmals auch ihr Leben forderte. Kontakte zur deutschen Bevölkerung waren ihnen verboten und wurden, wenn sie dennoch stattfanden, mit Gewalt geahndet. Trotzdem hatten einige der Zwangsarbeiter Glück und trafen auf Deutsche, meist Anhänger der Arbeiterbewegung, die ihnen mit Essen und anderem halfen zu überleben. An der ehemaligen Zeche Rönsberghof in Beeck findet sich ein Gedenkstein, den sowjetische Zwangsarbeiter 1945 in Erinnerung an 80 ermordete Mitgefangene errichteten. Das Thema Zwangsarbeit beschäftigt die deutsche Gesellschaft bis in die Gegenwart. Erst im Jahr 2000 richtete die deutsche Industrie gemeinsam mit der Bundesregierung, auf großen internationalen Druck, eine Stiftung ein, mit der ehemalige Zwangsarbeiter entschädigt wurden. Auch, der nach Fusionen in den 1990er Jahren entstandene Konzern, ThyssenKrupp beteiligte sich an der Stiftung.

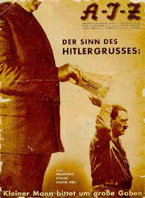

Zwangsarbeiter bei Thyssen - Propagandafoto der Nationalsozialisten

ThyssenKrupp Steel Gelände heute

Hochofen 8 - modernster Hochofen bei TKSE Duisburg Aus: Stadtführer. Alltag. Herrschaft. Widerstand. Duisburg im Nationalsozialismus, Hrg.: DGB Jugend Duisburg Mit freundlicher Genehmigung der DGB Jugend Duisburg |